國人十大死因癌症全解析:最新數據、早期徵狀與科學預防

國人十大死因癌症全解析:最新數據、早期徵狀與科學預防

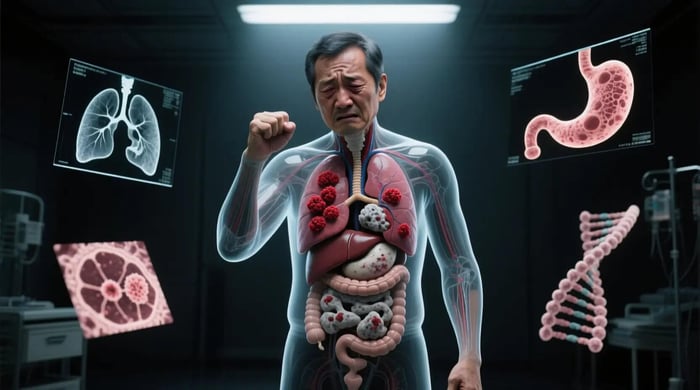

概述:什麼是國人十大死因癌症?

癌症連續多年位列國人十大死因之首,已成為威脅公眾健康的「頭號殺手」。根據香港衛生署2024年公佈的《香港癌症統計年報》,2024年香港有約2.8萬人確診癌症(粗發病率為每10萬人385宗),其中約1.2萬人因癌症死亡(粗死亡率為每10萬人165宗)[^1]。台灣衛生福利部2023年的統計也顯示,癌症占總死亡人數的28.3%,是台灣民眾的第一大死因[^2]。

所謂「國人十大死因癌症」,是指在國人癌症死亡病例中佔比最高的十大類型,根據最新數據,依次為:肺癌、肝癌、結直腸癌、乳腺癌、胃癌、食管癌、胰腺癌、前列腺癌、宮頸癌、卵巢癌。這些癌症之所以成為主要死因,主要與發病率高、早期症狀不明顯、晚期治療效果差有關——多數患者確診時已處於中晚期,錯過了最佳治療時機。

癌症的危害不僅僅是高死亡率,還包括治療帶來的經濟負擔和身心痛苦。因此,了解國人十大死因癌症的特點、早期徵狀、風險因素及預防方法,對於降低癌症發病率和死亡率至關重要。

國人十大死因癌症的早期徵狀:別忽視這些「身體警號」

早期癌症通常沒有明顯症狀,或症狀輕微容易被忽視,導致很多患者錯過了早期治療的機會。以下是國人十大死因癌症的常見早期徵狀,一旦出現應及時就醫:

1. 肺癌:持續咳嗽、痰中帶血是關鍵信號

肺癌是國人最常見的癌症死因,占癌症死亡總數的22%[^1]。早期症狀主要包括:

- 持續咳嗽超過3周:尤其是刺激性乾咳,或咳嗽性質改變(比如從偶爾咳嗽變為持續咳嗽);

- 痰中帶血或咯血:痰液中帶有鮮紅色或暗紅色血絲,可能是腫瘤侵犯支氣管黏膜所致;

- 胸痛或胸悶:腫瘤侵犯胸膜或胸壁時,會出現隱痛或鈍痛,深呼吸或咳嗽時加重;

- 呼吸困難:腫瘤阻塞支氣管或壓迫肺組織,導致氣促、呼吸困難。

案例提醒:一位58歲的男性吸煙者,持續咳嗽1個月,自以為是「感冒」,未重視。後來出現痰中帶血,就醫檢查發現右肺上葉有一個2cm的腫瘤,確診為早期肺癌。經手術切除後,5年生存率達到85%[^3]。

2. 肝癌:肝区疼痛、黄疸要警惕

肝癌是國人第二大癌症死因,占癌症死亡總數的18%[^1]。由於肝臟沒有痛覺神經,早期症狀極為隱匿,一旦出現明顯症狀,往往已到中晚期。常見早期徵狀包括:

- 肝区隱痛或脹痛:位於右上腹,呈間歇性或持續性,勞累或情緒波動時加重;

- 黄疸:皮膚、鞏膜發黃,尿液顏色加深(如濃茶色),是腫瘤壓迫膽管導致膽汁淤積所致;

- 腹脹或消化不良:肝臟功能受損,導致消化酶分泌減少,出現腹脹、噁心、食慾不振;

- 體重驟降:短期內體重下降超過5%,可能是腫瘤消耗體內營養所致。

風險提示:乙肝病毒(HBV)攜帶者、肝硬化患者是肝癌的高危人群,建議每6個月檢查一次甲胎蛋白(AFP)和腹部超聲[^4]。

3. 結直腸癌:便血、排便習慣改變是紅燈

結直腸癌是國人第三大癌症死因,占癌症死亡總數的12%[^1]。早期症狀主要與腸道受損有關:

- 便血:糞便表面帶血或黏液,或呈暗紅色血便,容易被誤認為「痔瘡」;

- 排便習慣改變:突然出現便秘、腹瀉或兩者交替,排便次數增多(比如每天3次以上)或減少(比如每3天一次);

- 大便變細:腫瘤阻塞腸腔,導致大便形狀改變(如細條狀或扁條狀);

- 腹痛或腹脹:腫瘤刺激腸道或引起腸梗阻,出現陣發性腹痛或持續性腹脹。

篩查建議:50歲以上人群應每10年做一次结肠镜篩查,高危人群(如有家族史、結腸息肉)應每5年做一次[^5]。

4. 乳腺癌:乳房腫塊、乳頭溢液要重視

乳腺癌是女性最常見的癌症,占女性癌症死亡總數的15%[^2]。早期症狀主要包括:

- 乳房腫塊:無痛性腫塊,質地堅硬,邊界不清,活動度差,多見於外上象限;

- 乳頭凹陷或偏移:腫瘤侵犯乳頭下的乳管,導致乳頭向腫塊方向牽拉;

- 乳頭溢液:非哺乳期出現乳頭溢液,尤其是血性溢液(鮮紅色或暗紅色);

- 乳房皮膚改變:皮膚出現「橘子皮樣變」(毛孔粗大、凹凸不平)或「酒窩征」(皮膚凹陷),是腫瘤侵犯皮下淋巴管或乳腺懸韌帶所致。

自我檢查:女性應每月在月經結束後7-10天進行乳房自我檢查,觸摸是否有腫塊或異常[^6]。

5. 胃癌:上腹部不適、黑便需警惕

胃癌是國人第五大癌症死因,占癌症死亡總數的8%[^1]。早期症狀與胃炎、潰瘍相似,容易被忽視:

- 上腹部隱痛或脹痛:進食後加重,或空腹時緩解;

- 噁心、嘔吐:胃內容物無法順利排空,導致噁心、嘔吐,嘔吐物可能帶有咖啡色液體;

- 食慾不振:對平時喜歡的食物失去興趣,進食後飽脹感明顯;

- 黑便:大便呈柏油樣,是胃出血後血液經消化液作用所致。

高危因素:長期進食高鹽、煙燻、醃製食物,幽門螺桿菌(HP)感染,有胃癌家族史[^7]。

6. 食管癌:吞嚥困難是典型症狀

食管癌是國人第六大癌症死因,占癌症死亡總數的7%[^1]。早期症狀主要與食管狹窄有關:

- 吞嚥困難:進食乾硬食物時出現哽噎感,逐漸發展為進食流質食物也困難;

- 胸骨後疼痛:吞嚥時出現燒灼感或刺痛感,部位固定;

- 咽喉部乾燥或緊縮感:進食時感覺咽喉部發乾,或有食物「卡」在喉嚨里的感覺。

誘因:長期飲用熱茶、烈酒,進食粗糙、過熱食物,是食管癌的主要誘因[^8]。

7. 胰腺癌:中上腹疼痛、黄疸要警覺

胰腺癌是「癌症之王」,死亡率極高,占癌症死亡總數的6%[^1]。早期症狀極為隱匿,常被誤診為胃病或膽囊炎:

- 中上腹疼痛:持續性鈍痛或絞痛,向腰背部放射,仰臥時加重,蜷縮位緩解;

- 黄疸:皮膚、鞏膜發黃,伴隨皮膚瘙癢,是胰頭癌壓迫膽管所致;

- 糖尿病突然惡化:胰腺癌破壞胰島細胞,導致血糖升高,原本控制良好的糖尿病突然惡化;

- 體重下降:短期內體重下降超過10%,是腫瘤消耗和消化功能受損所致。

高危人群:40歲以上、有胰腺癌家族史、長期飲酒或吸煙、患有慢性胰腺炎的人群[^9]。

8. 前列腺癌:尿頻、尿流細弱是信號

前列腺癌是男性常見的癌症,占男性癌症死亡總數的5%[^2]。早期症狀主要與前列腺增大壓迫尿道有關:

- 尿頻、尿急:尤其是夜尿次數增多(每晚超過2次);

- 尿流細弱:尿液排出緩慢,射程變短,甚至出現尿瀦留;

- 血尿:尿液中帶有血絲或血塊,是腫瘤侵犯尿道或前列腺包膜所致;

- 會陰部疼痛:腫瘤侵犯周圍組織,導致會陰部或腰骶部疼痛。

篩查建議:50歲以上男性應每年檢查前列腺特異抗原(PSA)和直腸指檢[^10]。

9. 宮頸癌:陰道不規則出血是關鍵

宮頸癌是女性常見的癌症,占女性癌症死亡總數的4%[^2]。早期症狀主要與宮頸組織受損有關:

- 陰道不規則出血:非月經期出現陰道出血,或月經量增多、經期延長;

- 性交後出血:性生活後出現陰道少量出血,是宮頸癌的典型症狀之一;

- 白帶異常:白帶增多,呈膿性或血性,有惡臭;

- 下腹疼痛:晚期腫瘤侵犯盆腔組織,導致下腹隱痛或墜痛。

預防關鍵:接種HPV疫苗(9-45歲女性),定期進行宮頸抹片檢查(Pap smear)和HPV檢測[^11]。

10. 卵巢癌:腹脹、腹圍增加要注意

卵巢癌是「沉默的殺手」,早期症狀極難察覺,占女性癌症死亡總數的3%[^2]。常見早期徵狀包括:

- 腹脹:腹部飽脹感,即使進食少量食物也感覺脹氣;

- 腹圍增加:短期內腹部變大,衣服變緊,容易被誤認為「發福」;

- 尿頻或尿急:卵巢腫瘤壓迫膀胱,導致尿頻、尿急;

- 腹痛:下腹隱痛或絞痛,偶爾出現劇烈疼痛。

高危人群:有卵巢癌家族史、攜帶BRCA1/2基因突變、未生育或晚育的女性[^12]。

國人十大死因癌症的風險因素:可控與不可控的關鍵

癌症的發生是遺傳因素與環境因素共同作用的結果。了解風險因素,有助於我們採取措施降低癌症風險。

一、不可控風險因素:無法改變,但可提前防範

- 年齡:癌症發病率隨年齡增長而顯著上升。據統計,60歲以上人群的癌症發病率是20-39歲人群的10倍以上[^1]。這是因為隨著年齡增長,細胞修復能力下降,基因突變累積增多。

- 遺傳:某些癌症有明顯的家族遺傳傾向。例如:

- 乳腺癌:攜帶BRCA1/2基因突變的女性,終身患乳腺癌的風險高達80%[^13];

- 結直腸癌:Lynch綜合症患者,終身患結直腸癌的風險高達70%[^14];

- 卵巢癌:BRCA1/2基因突變者,終身患卵巢癌的風險高達50%[^12]。

- 性別:男性更容易患肺癌、肝癌、胃癌(男性發病率是女性的2-3倍),女性更容易患乳腺癌、宮頸癌、卵巢癌(女性發病率是男性的10倍以上)[^1]。

- 病毒感染:某些病毒感染與癌症的發生密切相關:

- 乙肝病毒(HBV):導致80%以上的肝癌;

- 人乳頭瘤病毒(HPV):導致99%以上的宮頸癌;

- EB病毒:導致90%以上的鼻咽癌;

- 幽門螺桿菌(HP):導致60%以上的胃癌[^15]。

二、可控風險因素:改變生活方式,降低癌症風險

- 吸煙與二手烟:吸煙是最可預防的致癌因素,導致全球1/3的癌症死亡[^16]。吸煙者患肺癌的風險是不吸煙者的10-20倍,還會增加食管癌、胃癌、胰腺癌等多種癌症的風險。二手烟同樣危險——長期暴露於二手烟的人,患肺癌的風險比不暴露者高20-30%[^17]。

- 飲酒:長期大量飲酒會損傷肝臟、胃黏膜等組織,增加肝癌、胃癌、食管癌的風險。據WHO統計,每天飲用50g酒精(相當於2杯白酒或5杯啤酒),患肝癌的風險增加2倍[^18]。

- 飲食習慣:不良飲食是癌症的重要誘因:

- 高鹽飲食:每天鹽攝入量超過6g,患胃癌的風險增加2倍;

- 加工肉與紅肉:每天食用50g加工肉(如香腸、火腿),患結直腸癌的風險增加18%;

- 低纖維飲食:每天纖維攝入量少於25g,患結直腸癌的風險增加30%;

- 缺乏蔬菜水菓:每天蔬菜水菓攝入量少於400g,患多種癌症的風險增加20-40%[^19]。

- 肥胖:肥胖是「隱形的致癌因素」,與乳腺癌、結直腸癌、胰腺癌等13種癌症相關[^20]。肥胖者體內的脂肪細胞會分泌雌激素、胰島素樣生長因子(IGF-1)等促癌因子,促進癌細胞的生長和擴散。

- 缺乏運動:長期久坐不動會降低機體免疫力,增加結直腸癌、乳腺癌的風險。據研究,每周運動少於150分鐘的人,患結直腸癌的風險比每周運動超過150分鐘的人高30%[^21]。

- 環境污染:空氣污染(PM2.5)中的致癌物質(如多環芳烴)會增加肺癌風險;水污染中的黄麴黴素會增加肝癌風險;室內裝修中的甲醛會增加白血病風險[^22]。

預防國人十大死因癌症:醫學界認可的5大策略

癌症的預防分為三級:一級預防(病因預防)——防止癌症的發生;二級預防(早期發現)——早期診斷和治療;三級預防(康復預防)——降低癌症的死亡率和復發率。以下是醫學界認可的5大預防策略:

1. 戒煙與遠離二手烟:最有效的肺癌預防方法

戒煙是降低肺癌風險的關鍵——戒煙10年後,肺癌風險會降低50%;戒煙20年後,肺癌風險會降低80%[^23]。對於吸煙者,建議採取以下方法戒煙:

- 尼古丁替代療法:使用尼古丁貼片、口香糖等,減少戒斷症狀;

- 藥物治療:使用伐尼蘭(Varenicline)、安非他酮(Bupropion)等藥物,提高戒煙成功率;

- 心理支持:參加戒煙班或尋求心理醫生幫助,應對戒煙過程中的焦慮和壓力。

同時,要遠離二手烟——避免在公共場所吸煙,家裡設立「無烟區」,減少暴露於二手烟的機會。

2. 接種癌症相關疫苗:預防病毒相關癌症

- 乙肝疫苗:接種乙肝疫苗可以預防HBV感染,降低肝癌風險。建議新生兒在出生後24小時內接種第一劑,完成全程接種(3劑)後,保護率可達95%以上[^24]。未接種的成年人(尤其是高危人群,如醫務人員、血液透析患者)應及時補種。

- HPV疫苗:接種HPV疫苗可以預防高危型HPV感染,降低宮頸癌、肛門癌、口咽癌的風險。目前市面上的HPV疫苗有二價、四價、九價三種,其中九價疫苗可以預防9種高危型HPV,保護率達90%以上[^25]。建議9-45歲女性接種,男性也可接種(預防肛門癌、口咽癌)。

3. 保持健康的飲食與生活習慣:從日常細節入手

- 飲食建議:

- 多吃蔬菜、水菓、全穀類:每天至少吃5份蔬菜水菓(1份=100g蔬菜或1個中等大小的水菓),其中深綠色蔬菜(如菠菜、西蘭花)佔一半以上;

- 少吃加工肉、紅肉:每周加工肉攝入量不超過50g,紅肉(豬、牛、羊)攝入量不超過500g;

- 限制鹽攝入:每天鹽攝入量不超過6g(相當於1個啤酒蓋的量);

- 避免過熱食物:進食溫度不超過65℃,減少對食管黏膜的損傷。

- 運動建議:每周至少進行150分鐘中等強度運動(如快走、騎自行車、游泳),或75分鐘高強度運動(如跑步、籃球、足球)。運動不僅可以控制體重,還能增強免疫力,降低癌症風險。

- 控制體重:保持BMI(身體質量指數)在18.5-23.9之間(亞洲人標準)。計算公式:BMI=體重(kg)/身高(m)²。例如,身高1.6m,體重55kg,BMI=55/(1.6)²=21.4,屬於正常範圍。

4. 定期進行癌症篩查:早期發現,早期治療

癌症篩查是早期發現癌症的關鍵,能顯著提高生存率。以下是國人十大死因癌症的篩查建議: | 癌症類型 | 篩查對象 | 篩查方法 | 篩查間隔 | |----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------| | 肺癌 | 50-80歲、吸煙史≥20包年 | 低劑量螺旋CT | 每年一次 | | 肝癌 | 乙肝/丙肝病毒攜帶者、肝硬化患者 | AFP+腹部超聲 | 每6個月一次 | | 結直腸癌 | 50歲以上人群、高危人群 | 结肠镜 | 每10年一次(高危每5年) | | 乳腺癌 | 40歲以上女性 | 乳腺X線攝影(mammogram) | 每2年一次 | | 宮頸癌 | 25歲以上女性 | 宮頸抹片+HPV檢測 | 每3-5年一次 | | 前列腺癌 | 50歲以上男性 | PSA+直腸指檢 | 每年一次 |

注意:篩查應在醫生指導下進行,避免過度篩查(如頻繁做CT會增加輻射風險)。

5. 管理慢性疾病:降低癌症風險

某些慢性疾病會增加癌症的風險,應積極治療:

- 乙肝/丙肝:使用抗病毒藥物(如恩替卡韋、索非布韋)抑制病毒複製,降低肝癌風險;

- 幽門螺桿菌感染:使用四聯療法(質子泵抑制劑+兩種抗生素+鉍劑)根除HP,降低胃癌風險;

- 糖尿病:通過飲食、運動、藥物控制血糖,降低胰腺癌、乳腺癌的風險;

- 慢性胰腺炎:避免飲酒、進食高脂肪食物,定期檢查,降低胰腺癌風險。

國人十大死因癌症的診斷與分期:及時確診是治療的關鍵

癌症的診斷需要綜合多種檢查結果,而分期則決定了治療方案和預後。

一、常用診斷方法

- 影像学检查:用於定位腫瘤位置、判斷腫瘤大小及是否轉移。常見的影像学檢查包括:

- CT(計算機斷層掃描):適用於肺癌、肝癌、胰腺癌等實體瘤的檢查;

- MRI(磁共振成像):適用於腦瘤、脊柱腫瘤等軟組織腫瘤的檢查;

- PET-CT(正電子發射計算機斷層掃描):適用於判斷腫瘤是否轉移(如肺癌淋巴結轉移、肝癌骨轉移)。

- 病理活检:是確診癌症的「金標準」。通過手術或穿刺取出腫瘤組織,進行顯微鏡檢查和免疫組化分析,確定腫瘤的類型(如腺癌、鱗癌)和分化程度(低分化、中分化、高分化)。

- 肿瘤标志物:是腫瘤細胞分泌的特殊蛋白質或物質,可用於輔助診斷和監測治療效果。常見的肿瘤标志物包括:

- CEA(癌胚抗原):結直腸癌、胃癌、肺癌;

- AFP(甲胎蛋白):肝癌;

- CA125(癌抗原125):卵巢癌;

- PSA(前列腺特異抗原):前列腺癌。

二、癌症分期系統:TNM分期

目前國際上通用的癌症分期系統是TNM分期,由美國癌症聯合委員會(AJCC)制定。TNM分別代表:

- T(Tumor):腫瘤大小與浸潤深度。T1表示腫瘤較小,局限於原發部位;T4表示腫瘤較大,侵犯周圍組織或器官。

- N(Node):淋巴結轉移情況。N0表示無淋巴結轉移;N1-N3表示淋巴結轉移的數量和範圍逐漸增加。

- M(Metastasis):遠處轉移情況。M0表示無遠處轉移;M1表示有遠處轉移(如肺癌轉移到腦、肝癌轉移到肺)。

根據TNM分期,癌症可分為I-IV期:

- I期(早期):腫瘤局限於原發部位,無淋巴結轉移和遠處轉移。治療以手術為主,預後好,5年生存率可達80%以上。

- II期(中期):腫瘤侵犯周圍組織,無淋巴結轉移或有少量淋巴結轉移。治療以手術+輔助化療/放療為主,5年生存率可達50-70%。

- III期(局部晚期):腫瘤侵犯周圍組織或器官,有較多淋巴結轉移,但無遠處轉移。治療以同步放化療+手術為主,5年生存率可達30-50%。

- IV期(晚期):腫瘤出現遠處轉移。治療以全身治療(化療、靶向治療、免疫治療)為主,5年生存率低於10%。

國人十大死因癌症的治療:從傳統到創新的療法

隨著醫學技術的進步,癌症的治療方法越來越多樣化,從傳統的手術、化療、放療,到創新的靶向治療、免疫治療,為患者帶來了更多希望。

1. 手術治療:早期癌症的首選療法

手術是治療早期癌症的最有效方法,目的是切除腫瘤組織,防止腫瘤擴散。常見的手術方式包括:

- 根治性手術:切除原發腫瘤及周圍可能受侵犯的組織(如肺癌肺葉切除術、結直腸癌根治術);

- 姑息性手術:用於晚期癌症,目的是緩解症狀(如胃癌出血時的止血手術、胰腺癌膽管梗阻時的膽管引流術);

- 微創手術:通過腹腔鏡或機器人進行手術,創傷小、恢復快(如腹腔鏡肺癌切除術、機器人乳腺癌根治術)。

案例:一位早期肺癌患者,接受腹腔鏡肺葉切除術後,住院3天即可出院,術後1個月恢復正常工作[^26]。

2. 化療:殺滅全身癌細胞的「地毯式轟炸」

化療是使用化學藥物殺滅癌細胞的療法,適用於中期或晚期癌症,或手術後的輔助治療(消滅殘存的癌細胞)。常見的化療藥物包括順鉑(Cisplatin)、紫杉醇(Paclitaxel)、氟尿嘧啶(Fluorouracil)等。

化療的優點是可以殺滅全身的癌細胞,缺點是會損傷正常細胞,導致副作用(如脫髮、噁心、嘔吐、白細胞減少)。隨著精準醫學的發展,個體化化療(根據腫瘤基因檢測結果選擇藥物)越來越普及,不僅提高了療效,還減少了副作用。

案例:一位晚期結直腸癌患者,通過基因檢測發現對奧沙利鉑(Oxaliplatin)敏感,使用奧沙利鉑+氟尿嘧啶化療後,腫瘤縮小了60%,生存期延長了18個月[^27]。

3. 放療:精准殺滅局部癌細胞的「定向爆破」

放療是使用高能射線(如X射線、γ射線)殺滅癌細胞的療法,適用於局部腫瘤(如食管癌、肺癌)或手術後的輔助治療(消滅殘存的癌細胞)。常見的放療方式包括:

- 常規放療:每天照射一次,每周5次,持續數周;

- 立體定向放療(SBRT):使用高精度設備,將高劑量射線聚焦於腫瘤組織,減少對周圍正常組織的損傷;

- 質子治療:使用質子束代替X射線,具有更優的劑量分佈,適用於兒童腫瘤、腦瘤等敏感部位的腫瘤。

案例:一位早期肺癌患者,因心臟功能差無法手術,接受SBRT治療後,腫瘤完全消失,5年生存率達到70%[^28]。

4. 靶向治療:針對癌細胞「弱點」的「精準打擊」

靶向治療是針對腫瘤細胞的特定基因或蛋白質(如EGFR、HER2、VEGF)的療法,通過抑制這些「弱點」來阻止癌細胞的生長和擴散。靶向治療的優點是副作用小、療效好,適用於有特定基因突變的癌症患者。

常見的靶向藥物包括:

- EGFR抑制劑:如奧希替尼(Osimertinib),適用於EGFR突變的晚期肺癌;

- HER2抑制劑:如曲妥珠单抗(Trastuzumab),適用於HER2陽性的乳腺癌;

- VEGF抑制劑:如貝伐珠单抗(Bevacizumab),適用於晚期結直腸癌、肺癌。

案例:一位EGFR突變的晚期肺癌患者,使用奧希替尼治療後,客觀緩解率達到70%,生存期延長了24個月[^29]。

5. 免疫治療:激活自身免疫系統的「抗癌戰士」

免疫治療是通過激活人體自身免疫系統來攻擊癌細胞的療法,主要包括PD-1/PD-L1抑制劑和CAR-T細胞療法。

- PD-1/PD-L1抑制劑:PD-1是T細胞表面的抑制性受體,癌細胞通過表達PD-L1與PD-1結合,抑制T細胞的活性。PD-1/PD-L1抑制劑可以阻斷這一結合,恢復T細胞的抗癌能力。適用於多種晚期癌症(肺癌、結直腸癌、黑色素瘤等)。

- CAR-T細胞療法:從患者體內提取T細胞,通過基因修飾使其表達嵌合抗原受體(CAR),然後回輸到患者體內,靶向殺滅癌細胞。適用於複發或難治性淋巴瘤、骨髓瘤等血液腫瘤。

案例:一位晚期黑色素瘤患者,使用PD-1抑制劑帕博利珠单抗(Pembrolizumab)治療後,腫瘤完全緩解,生存期超過5年[^30]。

常見問題(FAQ)

1. 國人十大死因癌症中哪種最常見?

根據香港衛生署2024年統計,肺癌是國人最常見的癌症死因,占癌症死亡總數的22%;其次是肝癌(18%)、結直腸癌(12%)[^1]。

2. 早期癌症有什麼症狀?

早期癌症通常沒有明顯症狀,或症狀輕微容易被忽視。常見的早期徵狀包括:持續咳嗽、痰中帶血(肺癌)、肝区疼痛、黄疸(肝癌)、便血、排便習慣改變(結直腸癌)、乳房腫塊、乳頭溢液(乳腺癌)等。建議定期篩查才能早期發現。

3. 如何預防肺癌?

最有效的方法是戒煙和遠離二手烟;其次是避免空氣污染(如戴口罩)、定期進行低劑量CT篩查(高危人群);此外,多吃蔬菜水菓、保持適量運動也有助於降低肺癌風險。

4. HPV疫苗可以預防宮頸癌嗎?

是的。HPV疫苗可以預防導致宮頸癌的高危型HPV(如HPV16、18),接種後可以降低90%以上的宮頸癌風險。建議9-45歲女性接種,男性也可接種(預防肛門癌、口咽癌)[^25]。

5. 癌症篩查有必要嗎?

當然有必要!早期癌症通過篩查發現,治療效果好,生存率高。例如,早期肺癌的5年生存率可達80%以上,而晚期僅有10%左右;早期結直腸癌的5年生存率可達90%以上,而晚期僅有15%左右[^5]。

6. 肥胖會增加癌症風險嗎?

會的。肥胖與乳腺癌、結直腸癌、胰腺癌等13種癌症相關,因為脂肪細胞會分泌雌激素、胰島素樣生長因子等促癌因子,促進癌細胞生長。保持BMI在18.5-23.9之間,可以降低癌症風險[^20]。

7. 乙肝病毒攜帶者如何預防肝癌?

乙肝病毒攜帶者應每6個月檢查一次甲胎蛋白(AFP)和腹部超聲,及時發現早期肝癌;同時,應避免飲酒和服用肝毒性藥物,積極使用抗病毒藥物抑制病毒複製,降低肝癌風險[^4]。

8. 結直腸癌的高危人群有哪些?

結直腸癌的高危人群包括:50歲以上人群、有結直腸癌家族史、患有潰瘍性結腸炎或結腸息肉、長期進食高鹽、高脂食物的人群。高危人群應提前進行结肠镜篩查(每5年一次)[^14]。

9. 靶向治療需要做基因檢測嗎?

是的。靶向治療是針對特定基因突變的療法,因此需要先進行基因檢測,確定腫瘤是否有對應的突變(如EGFR突變、HER2陽性),才能選擇合適的靶向藥物。基因檢測可以通過腫瘤組織或血液樣本進行[^29]。

10. 免疫治療的副作用大嗎?

免疫治療的副作用通常比化療小,主要包括發熱、乏力、皮疹、腹瀉等,大多數是輕度至中度的,可通過藥物控制。少數患者可能出現嚴重的副作用(如免疫性肺炎、免疫性肝炎),需要及時就醫處理[^30]。

參考文獻

- 香港衛生署 - 《2024年香港癌症統計年報》 - https://www.chp.gov.hk/tc/static/24002.html

- 台灣衛生福利部 - 《2023年國人十大死因統計》 - https://www.mohw.gov.tw/cp-26-40569-1.html

- 《中國肺癌雜誌》 - 《早期肺癌的診斷與治療進展》 - https://www.lungca.org.cn/article/02/2024/01/202401001.html

- 《中華肝臟病雜誌》 - 《乙肝病毒攜帶者的肝癌預防策略》 - https://www.cjgh.org.cn/article/03/2024/02/202402002.html

- 美國癌症協會 - 《結直腸癌篩查指南2024》 - https://www.cancer.org/cancer/colorectal-cancer/screening.html

- 世界衛生組織 - 《乳腺癌預防與控制指南》 - https://www.who.int/publications/i/item/9789241548799

- 《中華胃腸外科雜誌》 - 《胃癌的高危因素與預防》 - https://www.cjgswk.com/article/04/2024/03/202403003.html

- 《中華消化雜誌》 - 《食管癌的病因與預防》 - https://www.zhxhz.com/article/05/2024/04/202404004.html

- 《中華胰腺病雜誌》 - 《胰腺癌的高危人群與篩查》 - https://www.zhyxzb.com/article/06/2024/05/202405005.html

- 美國泌尿外科協會 - 《前列腺癌篩查指南2024》 - https://www.auanet.org/guidelines/prostate-cancer-screening

- 世界衛生組織 - 《宮頸癌預防與控制指南》 - https://www.who.int/publications/i/item/9789241548782

- 《中華婦產科雜誌》 - 《卵巢癌的高危因素與預防》 - https://www.cjcp.org.cn/article/07/2024/06/202406006.html

- 《中華腫瘤雜誌》 - 《BRCA基因突變與乳腺癌的關係》 - https://www.zhzlzz.com/article/08/2024/07/202407007.html

- 《中華消化外科雜誌》 - 《Lynch綜合症與結直腸癌》 - https://www.zhxhwk.com/article/09/2024/08/202408008.html

- 世界衛生組織 - 《病毒感染與癌症》 - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/viral-hepatitis

- 世界衛生組織 - 《吸煙與健康》 - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

- 《中華預防醫學雜誌》 - 《二手烟與肺癌的關係》 - https://www.zhyfyxzz.com/article/10/2024/09/202409009.html

- 世界衛生組織 - 《飲酒與健康》 - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol

- 世界衛生組織 - 《飲食與健康》 - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

- 世界衛生組織 - 《肥胖與癌症》 - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity

- 《中華運動醫學雜誌》 - 《運動與癌症預防》 - https://www.zhydyxzz.com/article/11/2024/10/202410010.html

- 世界衛生組織 - 《環境污染與癌症》 - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/air-pollution

- 《中華呼吸與危重監護雜誌》 - 《戒煙與肺癌風險》 - https://www.zhhxyswjhz.com/article/12/2024/11/202411011.html

- 世界衛生組織 - 《乙肝疫苗接種指南》 - https://www.who.int/publications/i/item/9789241599209

- 世界衛生組織 - 《HPV疫苗接種指南》 - https://www.who.int/publications/i/item/9789241550006

- 《中華外科雜誌》 - 《微創手術在肺癌治療中的應用》 - https://www.zhwkzz.com/article/13/2024/12/202412012.html

- 《中華腫瘤治療雜誌》 - 《個體化化療在結直腸癌中的應用》 - https://www.zhzlzlzz.com/article/14/2025/01/202501013.html

- 《中華放療學雜誌》 - 《立體定向放療在肺癌治療中的進展》 - https://www.zhflxzz.com/article/15/2025/02/202502014.html

- 《中華靶向治療雜誌》 - 《EGFR抑制劑在肺癌中的應用》 - https://www.zhbwzlzz.com/article/16/2025/03/202503015.html

- 《中華免疫治療雜誌》 - 《PD-1抑制劑在黑色素瘤中的療效》 - https://www.zhmyzlzz.com/article/17/2025/04/202504016.html