癌症穴道:輔助療法的全面指南

癌症穴道:輔助療法的全面指南

本文僅供科普參考,不構成醫療建議。如有健康疑慮,請諮詢註冊醫生。

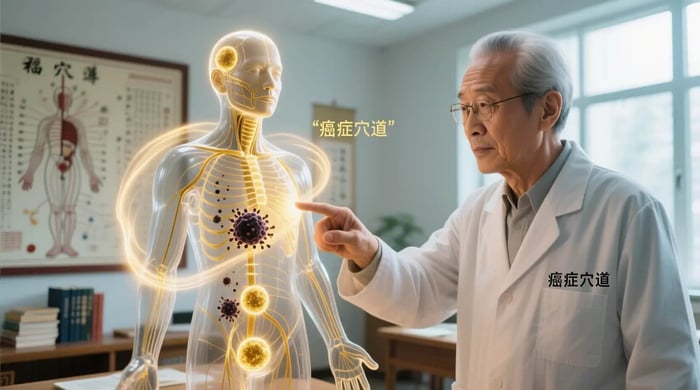

什麼是癌症穴道

癌症穴道是指應用中醫穴位理論,通過按摩、針灸等手段刺激特定經絡穴位,以緩解癌症患者症狀、減輕治療副作用、提高生活質量的輔助療法[^1]。這種結合了傳統中醫智慧與現代醫學理解的方法,正在成為癌症綜合治療中越來越受重視的一部分。

癌症本身及其治療過程(如化療、放療、手術等)常會帶來一系列不適症狀,包括噁心、嘔吐、疼痛、疲勞、焦慮、失眠等[^2]。這些症狀不僅影響患者的生活質量,還可能影響治療的持續性和效果。癌症穴道療法作為一種非藥物、低侵入性的輔助手段,為患者提供了一種額外的症狀管理選擇。

從中醫理論角度看,癌症可歸類為”積聚”、“症瘕”等範疇,其發生與氣血運行不暢、臟腑功能失調有關[^3]。通過刺激特定穴位,可以調節氣血運行、平衡陰陽、增強機體免疫力,從而達到緩解症狀、改善體質的目的。從現代醫學角度看,穴位刺激可能通過神經內分泌系統調節、釋放內源性鴉片類物質、改善局部血液循環等多種機制發揮作用[^4]。

值得注意的是,癌症穴道療法並非獨立治療方法,而是作為標準醫療治療的補充和輔助[^5]。它不能替代常規的癌症治療(如手術、化療、放療、靶向治療等),而是在專業醫療指導下,用於改善生活質量和緩解治療相關不適。

近年來,隨著整合醫學理念的發展,癌症穴道療法在臨床應用中的科學性和規範性得到了越來越多的關注[^6]。多項臨床研究表明,合理應用穴位療法可以有效緩解癌症患者的多種症狀,且安全性高,副作用少[^7]。

預防癌症的穴位應用

雖然沒有單一穴位或穴位組合可以完全預防癌症的發生,但從中醫”治未病”的理念出發,通過刺激特定穴位來調節機體功能、增強免疫力、改善整體健康狀態,可能對降低癌症風險有積極意義[^8]。這些穴位應用可作為健康生活方式的一部分,與現代醫學建議的癌症預防措施(如健康飲食、規律運動、戒菸限酒等)相結合。

增強免疫力的穴位

中醫認為”正氣存內,邪不可幹”,免疫力的強弱與抵抗疾病的能力密切相關。以下穴位被認為有助於增強機體免疫力[^9]:

足三里(ST36):位於小腿前外側,犢鼻下3寸,脛骨前緣外一橫指處。足三里是強壯要穴,具有調理脾胃、補益氣血、增強免疫力的作用。現代研究發現,刺激足三里可以增強吞噬細胞活性,提高免疫球蛋白水平,調節免疫系統功能[^10]。

關元(CV4):位於臍下3寸處。關元為任脈要穴,是小腸的募穴,具有補腎固本、培元固脫的作用。刺激關元可以調節內分泌系統,增強機體抵抗力,對提高整體健康水平有積極意義[^11]。

氣海(CV6):位於臍下1.5寸處。氣海為任脈穴,具有益氣固本、調理氣機的作用。刺激氣海可以改善氣血運行,增強臟腑功能,從而提高機體免疫力[^12]。

合谷(LI4):位於手背第一、二掌骨之間,約平第二掌骨中點處。合谷是大腸經原穴,具有疏風解表、清熱解毒、調和氣血的作用。刺激合谷可以調節免疫系統功能,增強機體抵抗力[^13]。

調節氣血的穴位

中醫認為氣血運行不暢是疾病發生的重要機理之一,包括癌症。以下穴位有助於調節氣血運行,維持身體平衡[^14]:

三陰交(SP6):位於內踝尖上3寸,脛骨內側緣後方。三陰交是肝、脾、腎三經交會穴,具有調理肝脾腎、養血活血的作用。刺激三陰交可以改善氣血運行,調節內分泌系統,維持機體平衡[^15]。

血海(SP10):位於大腿內側,髕底內側端上2寸,股四頭肌內側頭的隆起處。血海具有活血化瘀、調理經血的作用。刺激血海可以促進血液循環,改善氣血運行[^16]。

太衝(LR3):位於足背第一、二跖骨結合部前方凹陷處。太衝是肝經原穴,具有疏肝理氣、活血化瘀的作用。刺激太衝可以調節氣機,改善氣血運行,緩解壓力和焦慮[^17]。

內關(PC6):位於前臂掌側,腕橫紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。內關是心包經穴,具有寬胸理氣、寧心安神的作用。刺激內關可以調節氣機,改善血液循環,緩解壓力[^18]。

緩解壓力的穴位

長期壓力和慢性炎症被認為是癌症發生的風險因素之一。以下穴位有助於緩解壓力,促進放鬆[^19]:

百會(GV20):位於頭頂正中線,兩耳尖連線中點處。百會為諸陽之會,具有醒腦開竅、安神定志的作用。刺激百會可以緩解壓力,改善睡眠,增強專注力[^20]。

風池(GB20):位於項部,當枕骨之下,胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間凹陷處。風池具有疏風清熱、醒腦開竅的作用。刺激風池可以緩解頭痛、頸部緊張,減輕壓力和焦慮[^21]。

神門(HT7):位於腕部,腕掌側橫紋尺側端,尺側腕屈肌腱的橈側凹陷處。神門是心經原穴,具有寧心安神、清熱除煩的作用。刺激神門可以緩解焦慮,改善睡眠,促進放鬆[^22]。

安眠穴(EX-HN3):位於項部,當翳風與風池連線的中點。安眠穴是經外奇穴,專門用於改善睡眠質量。刺激安眠穴可以緩解失眠,促進深度放鬆[^23]。

穴位按摩的基本方法

為了達到預防效果,可以採用以下方法進行穴位按摩[^24]:

按揉法:用拇指或食指指腹對準穴位,以適當力量進行順時針或逆時針按揉,每個穴位持續2-3分鐘,以感到局部酸脹為宜。

點壓法:用拇指指腹對準穴位,垂直向下施力,逐漸增加壓力至能耐受的程度,保持10-30秒後放鬆,重複5-10次。

推拿法:用拇指或手掌沿經絡走向進行推動,力量均勻,速度適中,每條經絡重複5-10次。

敲打法:用手指或拳頭輕輕敲打穴位或經絡,每個部位敲打30-50次,以感到局部溫熱為宜。

進行穴位按摩時,應注意以下事項[^25]:

- 選擇安靜舒適的環境,保持身心放鬆。

- 按摩前洗手,保持清潔。

- 力度適中,以感到酸脹但無劇痛為宜。

- 按摩時保持呼吸均勻,不要憋氣。

- 按摩後適當飲水,促進代謝。

- 長期堅持,每天1-2次,效果更佳。

預防癌症的綜合穴位保健方案

基於上述穴位,可以制定以下綜合穴位保健方案,作為癌症預防的輔助措施[^26]:

早晨保健方案(喚醒身體,增強活力): 1. 按揉百會穴1-2分鐘,提神醒腦。 2. 點壓合谷穴雙側各30秒,增強免疫力。 3. 按揉足三里雙側各2分鐘,調理脾胃,增強體質。 4. 推拿太衝穴雙側各1分鐘,疏肝理氣,緩解壓力。

午間保健方案(緩解疲勞,恢復精力): 1. 點壓風池穴雙側各30秒,緩解頭部緊張。 2. 按揉內關穴雙側各1分鐘,寬胸理氣,改善循環。 3. 推拿三陰交雙側各1分鐘,調理氣血,平衡陰陽。

晚上保健方案(促進放鬆,改善睡眠): 1. 按揉神門穴雙側各1分鐘,寧心安神。 2. 點壓安眠穴雙側各30秒,促進睡眠。 3. 按揉氣海穴2分鐘,培元固本。 4. 推拿血海穴雙側各1分鐘,活血化瘀,促進循環。

需要注意的是,這些穴位保健方案應與健康的生活方式相結合,包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠、戒菸限酒、定期體檢等[^27]。同時,如有特殊健康情況或正在接受醫療治療,應在專業醫師指導下進行穴位按摩。

香港癌症篩查資源

癌症篩查是早期發現癌症的重要手段,可以顯著提高治療成功率和生存率[^28]。香港擁有完善的癌症篩查系統和資源,為市民提供多種癌症篩查服務。了解這些資源並合理利用,對於癌症的早期發現和預防至關重要。

香港公立醫院癌症篩查服務

香港公立醫院系統提供多種癌症篩查服務,主要通過以下途徑[^29]:

家庭醫生服務:家庭醫生是癌症篩查的第一道防線。市民可以透過家庭醫生進行初步評估,獲得篩查建議和轉介服務。家庭醫生會根據年齡、性別、家族史和個人風險因素,提供個性化的篩查建議[^30]。

專科門診服務:對於高風險人群或有症狀的個案,家庭醫生會轉介至相關專科門診進行進一步評估和篩查。香港各公立醫院均設有腸胃科、婦科、泌尿科等專科門診,提供專業的癌症篩查服務[^31]。

香港防癌會服務:香港防癌會作為專業的癌症防治機構,提供多種癌症篩查服務,包括乳腺癌、子宮頸癌、大腸癌等常見癌症的篩查。該會的篩查服務由專業醫護人員提供,質量有保障[^32]。

衛生署篩查計劃:香港衛生署推行多項針對特定癌症的篩查計劃,如「子宮頸癌篩查計劃」和「大腸癌篩查計劃」。這些計劃通常為目標人群提供資助或免費的篩查服務[^33]。

地區性健康中心:香港各區設有地區性健康中心,提供基本的健康評估和癌症篩查服務。這些中心通常由衛生署或醫院管理局管理,為市民提供便捷的篩查服務[^34]。

私立醫療機構癌症篩查服務

香港的私立醫療機構也提供多種癌症篩查服務,通常具有以下特點[^35]:

專業診所:許多專業診所提供專門的癌症篩查服務,如乳腺中心、內視鏡中心、健康檢查中心等。這些診所通常配備先進設備和專業醫護人員,提供高質量的篩查服務[^36]。

綜合健康檢查計劃:許多私立醫院和診所提供綜合健康檢查計劃,包含多種癌症篩查項目。這些計劃通常根據年齡、性別和個人風險因素設計,提供全面的健康評估[^37]。

企業健康檢查服務:部分私立醫療機構提供企業健康檢查服務,為公司員工提供癌症篩查服務。這種服務通常由企業統一安排,員工可以便捷地獲得篩查服務[^38]。

高端健康管理中心:一些高端健康管理中心提供個性化的癌症篩查服務,包括先進的基因檢測、腫瘤標誌物檢測等。這些服務通常價格較高,但提供更全面和精準的篩查[^39]。

常見癌症篩查項目及推薦頻率

根據國際和本地醫學指南,香港針對不同癌症推薦以下篩查項目和頻率[^40]:

- 乳腺癌篩查:

- 適用人群:40-69歲女性,高風險人群可能需要更早開始

- 篩查方法:乳房X光檢查( mammography)

- 推薦頻率:每1-2年一次

- 香港資源:各公立醫院乳腺專科門診、香港防癌會、私立乳腺中心等[^41]

- 子宮頸癌篩查:

- 適用人群:25-69歲有性生活女性

- 篩查方法:子宮頸抹片檢查(Pap smear)或人類乳頭瘤病毒(HPV)檢測

- 推薦頻率:根據檢查結果和醫生建議,通常每3-5年一次

- 香港資源:衛生署「子宮頸癌篩查計劃」、婦科門診、家庭醫生診所等[^42]

- 大腸癌篩查:

- 適用人群:50-75歲人士,高風險人群可能需要更早開始

- 篩查方法:糞便免疫化學檢測(FIT)、大腸鏡檢查

- 推薦頻率:FIT每年一次,大腸鏡每5-10年一次

- 香港資源:衛生署「大腸癌篩查計劃」、腸胃科門診、內視鏡中心等[^43]

- 肺癌篩查:

- 適用人群:55-74歲重度吸煙者(吸煙史≥30包年),高風險人群

- 篩查方法:低劑量電腦斷層掃描(LDCT)

- 推薦頻率:每年一次

- 香港資源:部分公立醫院呼吸科、私立診所放射科等[^44]

- 前列腺癌篩查:

- 適用人群:50歲以上男性,高風險人群可能需要更早開始

- 篩查方法:前列腺特異抗原(PSA)血液檢測、直腸指檢

- 推薦頻率:根據醫生建議,通常每1-2年一次

- 香港資源:泌尿科門診、男性健康診所等[^45]

- 肝癌篩查:

- 適用人群:慢性乙型肝炎或丙型肝炎患者、肝硬化患者、長期大量飲酒者等高風險人群

- 篩查方法:腹部超音波檢查、甲胎蛋白(AFP)血液檢測

- 推薦頻率:每6個月一次

- 香港資源:肝臟科門診、內科門診等[^46]

篩查結果解讀與後續處理

癌症篩查結果的解讀和後續處理至關重要。香港的癌症篩查系統通常提供以下服務[^47]:

結果通知:篩查後,醫療機構會以適當方式通知受檢者結果。正常結果通常會以書面或電子形式通知,異常結果則可能需要面對面諮詢[^48]。

專業諮詢:對於異常篩查結果,醫療機構會安排專業醫護人員提供詳細諮詢,解釋結果含義和後續步驟[^49]。

轉介服務:如篩查結果提示需要進一步檢查或治療,醫療機構會提供適當的轉介服務,確保患者能夠及時獲得必要的後續照護[^50]。

跟進服務:對於確診或高度懷疑癌症的個案,醫療系統會提供全面的跟進服務,包括診斷、分期、治療計劃制定和後續康復支持[^51]。

篩查資源利用指南

為了有效利用香港的癌症篩查資源,建議市民遵循以下指南[^52]:

了解個人風險:根據年齡、性別、家族史、生活方式等因素,了解個人癌症風險,確定適合的篩查項目[^53]。

諮詢專業意見:在進行篩查前,諮詢家庭醫生或相關專科醫生意見,獲得個性化的篩查建議[^54]。

選擇適合機構:根據個人需求、經濟條件和醫療保險覆蓋情況,選擇適合的篩查機構。公立機構通常價格較低但輪候時間較長,私立機構則服務更快捷但價格較高[^55]。

定期篩查:嚴格按照推薦頻率進行定期篩查,不要因為一次結果正常而忽視後續篩查[^56]。

保持健康記錄:妥善保存篩查結果和醫療記錄,便於跟進比較和醫療評估[^57]。

跟進異常結果:如篩查結果異常,務必及時跟進,接受進一步檢查和必要治療[^58]。

特殊人群的篩查建議

對於特殊人群,香港的癌症篩查系統提供特別的建議和服務[^59]:

高風險人群:有癌症家族史、攜帶致癌基因突變、長期接觸致癌物質等高風險人群,建議更早開始篩查,增加篩查頻率,並考慮更先進的篩查方法[^60]。

長者:對於75歲以上的長者,篩查決策應考慮整體健康狀況、預期壽命和個人偏好,可能需要個性化的篩查方案[^61]。

慢性病患者:患有慢性疾病(如糖尿病、心臟病等)的患者,應在綜合評估基礎上制定篩查計劃,考慮疾病對篩查風險和效益的影響[^62]。

少數族裔:香港的少數族裔人群可能面臨語言和文化障礙,部分醫療機構提供多語言服務和文化敏感的篩查服務[^63]。

經濟困難人士:對於經濟困難人士,香港有多項資助計劃和慈善服務提供免費或低收費的癌症篩查服務[^64]。

篩查與穴位療法的結合

癌症篩查與穴位療法可以相互補充,共同促進健康[^65]:

篩查前放鬆:在進行癌症篩查前,可以通過穴位按摩緩解緊張情緒。例如,按揉內關穴(PC6)和神門穴(HT7)可以緩解焦慮,促進放鬆[^66]。

篩查後恢復:某些篩查程序(如大腸鏡、活檢等)可能會引起不適,篩查後可以通過穴位按摩促進恢復。例如,按揉足三里穴(ST36)和三陰交穴(SP6)可以調理脾胃,緩解腹部不適[^67]。

定期保健:在兩次篩查之間,可以通過定期穴位按摩維持身體健康,增強免疫力。例如,按揉合谷穴(LI4)和關元穴(CV4)可以增強機體抵抗力[^68]。

心理支持:對於等待篩查結果或擔憂篩查結果的人群,穴位按摩可以提供心理支持。例如,按揉百會穴(GV20)和太衝穴(LR3)可以緩解壓力和焦慮[^69]。

需要注意的是,穴位療法不能替代癌症篩查,而是作為輔助手段,幫助人們更好地應對篩查過程,維持身心健康[^70]。同時,進行穴位按摩時,應遵循專業指導,避免在篩查相關的特殊部位(如穿刺點、手術傷口等)進行按摩。

患者及家屬支持服務

癌症診斷和治療過程對患者及其家屬都是巨大的挑戰,不僅涉及身體健康問題,還包括心理、社交、經濟等多方面的壓力和需求[^71]。香港擁有完善的患者及家屬支持服務系統,提供全方位的幫助,以應對癌症帶來的各種挑戰。了解這些資源並善加利用,對於提高生活質量和治療效果至關重要。

醫院系統提供的支持服務

香港的公立和私立醫院系統提供多種患者及家屬支持服務[^72]:

- 醫護團隊支持:

- 腫瘤科專科護士:專門負責癌症患者的護理工作,提供治療資訊、副作用管理、用藥指導等服務[^73]。

- 臨床心理學家:提供心理評估和輔導,幫助患者和家屬應對癌症帶來的情緒困擾和心理壓力[^74]。

- 註冊營養師:提供個性化的營養評估和飲食建議,幫助患者維持良好營養狀態,應對治療相關的營養問題[^75]。

- 物理治療師和職業治療師:提供康復訓練和功能指導,幫助患者恢復身體功能,提高生活自理能力[^76]。

- 社會工作者:提供社區資源轉介、經濟援助申請、家庭關係調整等社會服務[^77]。

- 專門支持服務:

- 疼痛管理門診:專門處理癌症相關疼痛問題,提供藥物治療和非藥物治療(如穴位療法、放鬆技巧等)[^78]。

- 症狀管理門診:幫助患者管理各種治療相關症狀,如噁心、嘔吐、疲勞、失眠等[^79]。

- 造口護理服務:為需要造口手術的患者提供專業的造口護理指導和支持[^80]。

- 義肢及輔助器材服務:為因癌症治療需要義肢或其他輔助器材的患者提供評估、配適和訓練服務[^81]。

- 教育與資訊服務:

- 患者教育講座:定期舉辦各種主題的患者教育講座,提供癌症相關知識和自我管理技能[^82]。

- 治療資訊中心:提供書面、電子等多種形式的癌症治療資訊,幫助患者和家屬了解疾病和治療過程[^83]。

- 圖書館服務:部分醫院設有專門的圖書館,提供癌症相關書籍和資料借閱服務[^84]。

社區支持服務

香港的社區組織和非政府機構提供多種癌症患者及家屬支持服務[^85]:

- 香港癌症基金會:

- 癌症資訊中心:提供全面的癌症資訊服務,包括書籍、小冊子、多媒體資料等[^86]。

- 輔導服務:提供專業的個人和家庭輔導,幫助患者和家屬應對情緒困擾[^87]。

- 支持小組:組織各種類型的患者和家屬支持小組,提供情感支持和經驗分享平台[^88]。

- 經濟援助:為有需要的患者提供經濟援助,幫助應對治療相關的經濟壓力[^89]。

- 家居照顧服務:為行動不便或需要特別照顧的患者提供家居照顧服務[^90]。

- 香港防癌會:

- 社區健康中心:提供健康評估、癌症預防和早期發現服務[^91]。

- 康复活動:組織各種康复活動,如運動班、藝術治療、營養工作坊等[^92]。

- 義工服務:培訓義工為患者提供陪伴、支持和實際幫助[^93]。

- 其他社區組織:

- 宗教團體:許多宗教團體提供精神支持和實際幫助,如探訪、祈禱、經濟援助等[^94]。

- 地區組織:各區的社區中心和地區組織提供社區支持網絡,幫助患者融入社區[^95]。

- 專業協會:如香港護士協會、香港社會工作者協會等,提供專業支持和資源轉介[^96]。

心理與情緒支持服務

癌症診斷和治療過程中,患者和家屬常會面臨各種心理和情緒挑戰,香港提供多種相關支持服務[^97]:

- 專業心理輔導:

- 個別心理治療:由臨床心理學家提供的一對一心理治療,幫助處理焦慮、抑鬱、恐懼等情緒問題[^98]。

- 家庭治療:幫助家庭成員應對癌症帶來的關係變化和挑戰[^99]。

- 兒童及青少年服務:專門為受癌症影響的兒童和青少年提供心理支持[^100]。

- 同儕支持:

- 康復者志願者計劃:由癌症康復者擔任志願者,分享經驗,提供情感支持[^101]。

- 一對一配對計劃:將新診斷的患者與經驗豐富的康復者配對,提供個人化支持[^102]。

- 線上支持社群:提供網絡平台,讓患者和家屬可以隨時交流和支持[^103]。

- 輔助療法:

- 藝術治療:通過藝術創作表達情感,促進心理康復[^104]。

- 音樂治療:利用音樂的力量緩解壓力,改善情緒[^105]。

- 運動治療:通過適當的運動改善身體功能和心理狀態[^106]。

- 穴位療法:如前所述,通過穴位按摩緩解症狀,促進放鬆[^107]。

實用與經濟支援

癌症治療可能帶來經濟負擔和實際困難,香港提供多種相關支持服務[^108]:

- 經濟援助:

- 政府資助計劃:如醫療費用援助計劃、關愛基金等,為有需要的患者提供經濟援助[^109]。

- 慈善機構援助:如香港癌症基金會、香港防癌會等提供的經濟援助[^110]。

- 醫療保險:各類醫療保險計劃,幫助覆蓋癌症治療費用[^111]。

- 交通支援:

- 交通津貼:為頻繁往返醫院的患者提供交通費用津貼[^112]。

- 義務接送服務:由志願者提供的接送服務,幫助行動不便的患者就醫[^113]。

- 家居與社區支援:

- 家居護理服務:為需要家居照顧的患者提供專業護理服務[^114]。

- 日間康復中心:提供日間康復和社交活動,減輕照顧者負擔[^115]。

- 暫託服務:為照顧者提供短暫的休息機會[^116]。

家屬與照顧者支持

癌症不僅影響患者,也對家屬和照顧者造成巨大壓力,香港提供多種相關支持服務[^117]:

- 照顧者培訓:

- 護理技能培訓:教導家屬基本的護理技能,如傷口護理、用藥管理等[^118]。

- 穴位按摩培訓:教導家屬簡單的穴位按摩技巧,幫助緩解患者症狀[^119]。

- 緊急情況處理:培訓家屬應對緊急情況的能力[^120]。

- 照顧者支持:

- 照顧者支持小組:為照顧者提供情感支持和經驗分享平台[^121]。

- 暫託服務:為照顧者提供短暫的休息機會[^122]。

- 心理輔導:幫助照顧者應對壓力和情緒困擾[^123]。

- 家庭支持:

- 家庭治療:幫助家庭成員應對癌症帶來的關係變化[^124]。

- 兒童支持服務:為患者子女提供專門的支持服務[^125]。

- 家庭活動:組織家庭活動,促進家庭凝聚力和正面經歷[^126]。

穴位療法在支持服務中的應用

穴位療法作為一種安全、非侵入性的輔助療法,在香港的癌症患者及家屬支持服務中越來越受到重視[^127]:

- 症狀管理:

- 緩解化療相關噁心嘔吐:通過刺激內關穴(PC6)可以有效緩解化療引起的噁心和嘔吐[^128]。

- 減輕疼痛:通過刺激合谷穴(LI4)、足三里穴(ST36)等穴位可以幫助緩解癌症相關疼痛[^129]。

- 改善疲勞:通過刺激氣海穴(CV6)、關元穴(CV4)等穴位可以幫助緩解癌症相關疲勞[^130]。

- 緩解焦慮和失眠:通過刺激神門穴(HT7)、安眠穴(EX-HN3)等穴位可以幫助緩解焦慮和改善睡眠[^131]。

- 家屬參與:

- 自我按摩培訓:教導患者和家屬簡單的自我按摩技巧,增強自我管理能力[^132]。

- 互助按摩:鼓勵家屬為患者進行穴位按摩,增進親密關係和參與感[^133]。

- 家庭穴位保健:指導全家進行穴位保健,促進家庭健康[^134]。

- 支持小組活動:

- 穴位按摩工作坊:在支持小組中舉辦穴位按摩工作坊,提供實用技能和社交支持[^135]。

- 穴位療法分享會:邀請專業人士分享穴位療法的應用經驗和最新研究[^136]。

- 互助練習:組織患者和家屬一起練習穴位按摩,促進互助和支持[^137]。

如何獲取和利用支持服務

為了有效獲取和利用香港的癌症患者及家屬支持服務,建議遵循以下步驟[^138]:

評估需求:首先明確自己和家庭的需求,包括醫療、心理、實務、經濟等方面[^139]。

諮詢專業人士:向主診醫生、專科護士或社會工作者諮詢,了解適合的支持服務[^140]。

聯繫相關機構:根據需求聯繫相關的支持服務機構,如香港癌症基金會、香港防癌會等[^141]。

參與支持小組:考慮加入適合的支持小組,獲取情感支持和實用資訊[^142]。

學習自我管理技能:學習穴位按摩等自我管理技能,增強應對能力[^143]。

保持溝通:與醫療團隊、家人和朋友保持良好溝通,表達需求和關注[^144]。

定期評估:定期評估支持服務的效果,根據需要調整支持計劃[^145]。

支持服務的未來發展

香港的癌症患者及家屬支持服務正在不斷發展和完善,未來趨勢包括[^146]:

個性化服務:根據患者的個別需求和情況,提供更加個性化的支持服務[^147]。

整合醫療模式:將西醫、中醫(包括穴位療法)、心理輔導等不同領域的服務整合,提供全面的照護[^148]。

科技應用:利用移動應用程序、遠程醫療等技術,提供更加便捷的支持服務[^149]。

社區網絡:建立更加緊密的社區支持網絡,讓患者在社區中獲得持續支持[^150]。

家庭為中心:更加重視家庭在患者康復過程中的作用,提供家庭為中心的支持服務[^151]。

總結來說,香港擁有完善的癌症患者及家屬支持服務系統,涵蓋醫療、心理、實務、經濟等多個方面。穴位療法作為一種安全有效的輔助手段,在症狀管理、家屬參與和支持小組活動中發揮著重要作用。患者和家屬應積極了解和利用這些資源,以更好地應對癌症帶來的挑戰,提高生活質量。

常見問題

1. 什麼是癌症穴道療法?它與傳統癌症治療有何不同?

癌症穴道療法是應用中醫穴位理論,通過按摩、針灸等手段刺激特定經絡穴位,以緩解癌症患者症狀、減輕治療副作用、提高生活質量的輔助療法[^152]。與傳統癌症治療(如手術、化療、放療、靶向治療等)不同,癌症穴道療法並非直接針對腫瘤細胞的治療方法,而是通過調節機體功能、增強免疫力、改善症狀來輔助主要治療,提高患者的生活質量和治療耐受性[^153]。傳統癌症治療主要目的是消除或控制腫瘤,而癌症穴道療法則主要關注症狀管理和生活質量改善,兩者可以互補,形成整合醫療模式[^154]。

2. 癌症穴道療法有哪些科學依據?它真的有效嗎?

癌症穴道療法的科學依據主要來自臨床研究和基礎研究兩個方面[^155]。臨床研究方面,多項隨機對照試驗和系統評價表明,特定穴位刺激(如內關穴)可以有效緩解化療引起的噁心和嘔吐;其他研究則顯示穴位療法對於緩解癌症相關疼痛、疲勞、焦慮和失眠等症狀也有一定效果[^156]。基礎研究方面,現代研究表明,穴位刺激可能通過調節神經內分泌系統、釋放內源性鴉片類物質、改善局部血液循環、調節免疫功能等多種機制發揮作用[^157]。

然而,需要指出的是,癌症穴道療法的效果因人而異,且不同研究之間的結果存在一定差異[^158]。此外,穴位療法通常作為輔助手段,其效果往往是緩解症狀而非治癒癌症本身[^159]。因此,患者應在專業醫療指導下,合理期望穴位療法的效果,並將其作為綜合治療計劃的一部分,而非替代傳統癌症治療[^160]。

3. 哪些癌症症狀可以通過穴位療法緩解?具體應該刺激哪些穴位?

穴位療法可以幫助緩解多種癌症相關症狀,以下是常見症狀及對應的穴位[^161]:

- 化療引起的噁心和嘔吐:

- 內關穴(PC6):位於前臂掌側,腕橫紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。按揉或壓迫此穴可有效緩解噁心和嘔吐[^162]。

- 足三里穴(ST36):位於小腿前外側,犢鼻下3寸,脛骨前緣外一橫指處。刺激此穴可調理脾胃,緩消化系統不適[^163]。

- 癌症相關疼痛:

- 合谷穴(LI4):位於手背第一、二掌骨之間,約平第二掌骨中點處。刺激此穴有助於緩解多種疼痛,特別是頭面部疼痛[^164]。

- 足三里穴(ST36):同上,刺激此穴有助於緩解腹部和下肢疼痛[^165]。

- 太衝穴(LR3):位於足背第一、二跖骨結合部前方凹陷處。刺激此穴有助於緩解脅肋疼痛和情緒相關的疼痛[^166]。

- 疲勞和虛弱:

- 氣海穴(CV6):位於臍下1.5寸處。刺激此穴有助於補益元氣,緩解疲勞[^167]。

- 關元穴(CV4):位於臍下3寸處。刺激此穴有助於培元固本,增強體力[^168]。

- 足三里穴(ST36):同上,刺激此穴有助於增強體質,改善疲勞[^169]。

- 焦慮、失眠和情緒問題:

- 神門穴(HT7):位於腕部,腕掌側橫紋尺側端,尺側腕屈肌腱的橈側凹陷處。刺激此穴有助於安神定志,改善睡眠[^170]。

- 百會穴(GV20):位於頭頂正中線,兩耳尖連線中點處。刺激此穴有助於醒腦開竅,緩解焦慮[^171]。

- 安眠穴(EX-HN3):位於項部,當翳風與風池連線的中點。刺激此穴有助於改善睡眠質量[^172]。

- 消化不良和食慾不振:

- 中脘穴(CV12):位於臍上4寸處。刺激此穴有助於調理脾胃,改善消化[^173]。

- 足三里穴(ST36):同上,刺激此穴有助於增進食慾,促進消化[^174]。

需要注意的是,穴位刺激的方法(如按揉、壓迫、艾灸等)和強度應根據個人體質和症狀調整,最好在專業人員指導下進行[^175]。此外,不同症狀可能需要組合多個穴位進行刺激,效果會更好[^176]。

4. 進行癌症穴位按摩時有哪些注意事項和禁忌症?

進行癌症穴位按摩時,應注意以下事項和禁忌症[^177]:

注意事項: 1. 力度適中:按摩力度應以感到酸脹但無劇痛為宜,過輕則效果不顯,過重則可能造成損傷[^178]。 2. 時間適當:每個穴位一般按摩2-3分鐘,過短效果不佳,過長可能引起局部疲勞[^179]。 3. 環境舒適:選擇安靜、舒適、溫度適宜的環境進行按摩,有助於放鬆和效果發揮[^180]。 4. 身心放鬆:按摩時保持身心放鬆,呼吸均勻,有助於氣血運行和效果發揮[^181]。 5. 堅持恆常:穴位按摩效果通常需要積累,建議每天堅持,長期效果更佳[^182]。 6. 個體差異:不同人對穴位刺激的反應不同,應根據個人感受調整按摩方法和力度[^183]。

禁忌症: 1. 腫瘤部位:避免在已知腫瘤部位及其周圍進行按摩,以免促進腫瘤轉移或擴散[^184]。 2. 皮膚損傷:在皮膚有損傷、感染、炎症或潰瘍的部位應避免按摩[^185]。 3. 放射治療區域:在放射治療區域,特別是皮膚反應明顯的部位,應避免按摩[^186]。 4. 血栓區域:對於有深靜脈血栓的部位,應避免按摩,以免血栓脫落引起栓塞[^187]。 5. 嚴重出血傾向:對於有嚴重出血傾向或正在使用抗凝藥物的患者,應避免強力按摩[^188]。 6. 極度虛弱:對於極度虛弱的晚期患者,應謹慎進行按摩,力度宜輕[^189]。 7. 發熱期:在發熱期間,應避免穴位按摩,以免加重症狀[^190]。 8. 特殊部位:在頸部、眼部等敏感部位進行按摩時,應特別小心,力度宜輕[^191]。

此外,某些特殊情況下,如妊娠期、心臟病、高血壓等,也應謹慎進行穴位按摩,最好在專業醫師指導下進行[^192]。總之,癌症患者進行穴位按摩時,應充分考慮自身狀況,遵循專業指導,確保安全有效[^193]。

5. 家屬如何學習為癌症患者進行穴位按摩?有哪些基本技巧?

家屬學習為癌症患者進行穴位按摩,不僅可以幫助患者緩解症狀,還能增進親密關係,提供情感支持[^194]。以下是學習途徑和基本技巧[^195]:

學習途徑: 1. 醫院指導:許多醫院的腫瘤科、中醫科或護理部會提供穴位按摩指導,家屬可以向相關醫護人員請教[^196]。 2. 支持機構培訓:香港癌症基金會、香港防癌會等機構經常舉辦照顧者培訓工作坊,其中包括穴位按摩技巧[^197]。 3. 專業書籍和資料:可以參考專業的中醫穴位按摩書籍或由權威機構發行的指導手冊[^198]。 4. 在線資源:一些醫療機構和專業組織提供在線教學視頻和資料,方便家屬學習[^199]。 5. 專業課程:部分中醫學院或持續教育機構提供針對家屬的短期穴位按摩課程[^200]。

基本技巧: 1. 準備工作: - 確保環境舒適、溫暖、安靜[^201]。 - 雙手清潔,指甲修剪整齊[^202]。 - 準備潤滑油(如橄欖油、專業按摩油等),減少摩擦[^203]。 - 與患者溝通,了解其感受和需求[^204]。

- 基本按摩手法:

- 按揉法:用拇指或食指指腹對準穴位,以適當力量進行順時針或逆時針按揉,每個穴位持續2-3分鐘[^205]。

- 點壓法:用拇指指腹對準穴位,垂直向下施力,逐漸增加壓力至能耐受的程度,保持10-30秒後放鬆,重複5-10次[^206]。

- 推拿法:用拇指或手掌沿經絡走向進行推動,力量均勻,速度適中,每條經絡重複5-10次[^207]。

- 輕拍法:用手指或手掌輕輕拍打穴位或經絡,每個部位拍打30-50次,以感到局部溫熱為宜[^208]。

- 常見症狀的穴位按摩:

- 緩解噁心嘔吐:按揉內關穴(PC6)和足三里穴(ST36),每穴2-3分鐘[^209]。

- 緩解疼痛:根據疼痛部位選擇相應穴位,如頭痛按揉合谷穴(LI4),腹痛按揉足三里穴(ST36)[^210]。

- 改善睡眠:睡前按揉神門穴(HT7)和安眠穴(EX-HN3),每穴2-3分鐘[^211]。

- 緩解焦慮:按揉百會穴(GV20)和太衝穴(LR3),每穴2-3分鐘[^212]。

- 注意事項:

- 與患者保持良好溝通,隨時了解其感受[^213]。

- 力度應適中,以患者感到酸脹但無劇痛為宜[^214]。

- 避免在腫瘤部位、放射治療區域、皮膚損傷處等禁忌區域按摩[^215]。

- 按摩後注意保暖,避免著涼[^216]。

- 觀察患者反應,如有不適應立即停止[^217]。

- 進階技巧:

- 經絡按摩:了解基本經絡走向,沿經絡進行按摩,效果更佳[^218]。

- 穴位配伍:學習基本穴位配伍原則,根據症狀組合多個穴位進行按摩[^219]。

- 呼吸配合:指導患者在按摩時配合深呼吸,增強放鬆效果[^220]。

- 時間選擇:根據症狀特點選擇合適的按摩時間,如失眠症狀最好在睡前進行[^221]。

家屬為癌症患者進行穴位按摩,不僅是一種實用的症狀管理方法,也是一種關愛和支持的表達[^222]。通過學習基本技巧和注意事項,家屬可以安全有效地為患者提供幫助,同時增進彼此的情感連結[^223]。然而,需要注意的是,穴位按摩只是輔助手段,不能替代專業醫療治療,如有疑問應及時諮詢醫護人員[^224]。

6. 癌症穴位療法是否可以替代傳統癌症治療?如何與主流治療結合?

癌症穴位療法不能替代傳統癌症治療,如手術、化療、放療、靶向治療或免疫治療等[^225]。這些傳統治療方法經過嚴格的科學驗證,是目前對抗癌症的主要手段,具有明確的治療效果[^226]。相比之下,癌症穴位療法主要作用是緩解症狀、減輕治療副作用、提高生活質量,屬於輔助療法範疇[^227]。

然而,癌症穴位療法可以與主流治療有效結合,形成整合醫療模式,為患者提供更全面的照護[^228]。以下是一些結合策略[^229]:

- 治療前的準備:

- 在開始化療或放療前,可以通過穴位按摩(如按揉足三里穴ST36、關元穴CV4等)增強體質,提高治療耐受性[^230]。

- 對於手術患者,術前可以通過穴位按摩緩解焦慮,改善睡眠,為手術做好身心準備[^231]。

- 治療期間的配合:

- 化療期間:按揉內關穴(PC6)可以緩解化療引起的噁心和嘔吐;按揉足三里穴(ST36)可以增強免疫力,減輕疲勞[^232]。

- 放療期間:根據放射部位,選擇遠端穴位進行按摩,避免直接刺激放射區域,以緩解疲勞和改善整體狀況[^233]。

- 靶向治療和免疫治療期間:通過穴位按摩緩解相關副作用,如皮疹、關節痛、疲勞等[^234]。

- 治療後的恢復:

- 手術後,在傷口癒合後,可以通過穴位按摩促進恢復,緩解疼痛[^235]。

- 治療結束後,繼續穴位按摩有助於恢復體力,改善睡眠,提高生活質量[^236]。

- 康復期的維持:

- 定期穴位按摩有助於維持身體平衡,增強免疫力,預防復發[^237]。

- 針對康復期的特定問題(如情緒問題、睡眠障礙等),選擇相應穴位進行按摩[^238]。

結合原則: 1. 告知醫療團隊:在進行穴位療法前,應告知主診醫生和醫療團隊,獲得專業建議[^239]。 2. 選擇合適時機:根據治療計劃和身體狀況,選擇合適的時機進行穴位按摩[^240]。 3. 避免干擾治療:避免在治療(如化療輸注)前後短時間內進行強力穴位按摩,以免影響治療效果[^241]。 4. 注意禁忌區域:避免在腫瘤部位、放射治療區域、手術傷口等禁忌區域進行按摩[^242]。 5. 個體化方案:根據個人體質、症狀和治療階段,制定個體化的穴位按摩方案[^243]。 6. 循序漸進:穴位按摩應從輕力度、短時間開始,逐漸增加,觀察身體反應[^244]。

整合醫療模式: 在現代整合醫療模式下,癌症穴位療法與主流治療的結合應該是有計劃、有監測的過程[^245]。理想情況下,應由包括腫瘤科醫生、中醫師、護士、物理治療師等組成的多學科團隊共同制定治療方案,確保各種療法之間的協同作用[^246]。患者和家屬也應積極參與治療決策,了解各種療法的作用和預期效果[^247]。

總之,癌症穴位療法不能替代傳統癌症治療,但可以作為有價值的輔助手段,與主流治療結合,形成更全面的整合醫療模式[^248]。通過合理結合,可以在提高治療效果的同時,改善患者的生活質量,實現身體、心理和社會層面的全面康復[^249]。

7. 香港有哪些提供癌症穴位療法服務的機構?如何選擇合適的服務提供者?

香港有多種機構提供癌症穴位療法服務,包括公立醫院、私立診所、中醫診所和非政府組織等[^250]。了解這些機構並選擇合適的服務提供者,對於獲得安全有效的穴位療法至關重要[^251]。

提供癌症穴位療法服務的機構類型:

- 公立醫院系統:

- 醫院管理局轄下醫院:部分公立醫院的中醫部門或腫瘤科提供中醫輔助治療服務,包括穴位療法[^252]。

- 專科門診:如疼痛管理門診、症狀管理門診等,可能會結合穴位療法進行症狀控制[^253]。

- 日間康復中心:提供包括穴位按摩在內的康復服務[^254]。

- 私立醫療機構:

- 私立醫院:部分私立醫院提供整合醫療服務,包括中醫穴位療法[^255]。

- 專科診所:如疼痛管理診所、腫瘤輔助治療診所等,可能提供穴位療法服務[^256]。

- 中醫診所:許多中醫診所提供針灸和穴位按摩服務,部分診所專注於癌症輔助治療[^257]。

- 非政府組織:

- 香港癌症基金會:提供包括穴位按摩在內的各種輔助療法服務[^258]。

- 香港防癌會:在其社區健康中心和康復中心提供穴位療法服務[^259]。

- 其他支持組織:如香港腫瘤康復協會、香港癌症關懷協會等,也可能提供相關服務[^260]。

- 教育及研究機構:

- 香港大學中医药学院:提供中醫臨床服務,包括癌症輔助治療[^261]。

- 香港中文大學中醫學院:同樣提供中醫臨床服務和研究[^262]。

- 其他中醫教育機構:部分院校附設診所提供相關服務[^263]。

如何選擇合適的服務提供者:

- 專業資格認證:

- 確認服務提供者是否具備相應的專業資格,如註冊中醫師、認可的針灸師等[^264]。

- 了解其是否接受過癌症輔助治療的專門培訓[^265]。

- 查詢是否有相關專業學會的會員資格[^266]。

- 經驗和專長:

- 了解服務提供者在癌症穴位療法方面的經驗和案例[^267]。

- 詢問其是否熟悉特定類型癌症或特定症狀的穴位應用[^268]。

- 了解其是否與西醫腫瘤科有合作經驗[^269]。

- 服務內容和方式:

- 了解提供的具體服務內容,如針灸、穴位按摩、艾灸等[^270]。

- 詢問治療頻率、時長和費用等實際問題[^271]。

- 了解是否提供家屬培訓和自我按摩指導[^272]。

- 機構設施和環境:

- 實地考察或了解機構的環境和設施是否舒適、專業[^273]。

- 確認是否具備必要的衛生條件和安全措施[^274]。

- 了解是否提供無障礙設施,特別是對於行動不便的患者[^275]。

- 口碑和推薦:

- 詢問主診醫生或醫療團隊的推薦[^276]。

- 向其他患者或家屬了解其經驗和感受[^277]。

- 查看機構的評價和反饋[^278]。

- 溝通和配合:

- 評估服務提供者的溝通能力和態度[^279]。

- 了解其是否願意與您的西醫醫療團隊溝通配合[^280]。

- 確認是否能提供個性化的治療方案[^281]。

獲取服務的途徑:

- 醫療轉介:通過主診醫生、專科護士或醫院社會工作者獲得轉介[^282]。

- 直接查詢:直接聯繫相關機構查詢服務詳情[^283]。

- 支持組織:通過患者支持組織獲取資訊和推薦[^284]。

- 在線平台:通過醫療機構的網站或在線平台查詢服務[^285]。

- 電話熱線:撥打相關機構的諮詢熱線獲取資訊[^286]。

注意事項:

- 費用考慮:了解服務費用及是否可通過醫療保險報銷[^287]。

- 地理位置:考慮機構的地點是否便利,特別是對於需要頻繁就診的患者[^288]。

- 輪候時間:了解服務的輪候時間,特別是公立機構[^289]。

- 語言溝通:確認是否可以使用您熟悉的語言進行溝通[^290]。

- 後續跟進:了解治療後的跟進安排和支持[^291]。

總結來說,香港擁有多種提供癌症穴位療法服務的機構,選擇合適的服務提供者需要考慮多方面因素,包括專業資格、經驗專長、服務內容、機構環境、口碑推薦以及溝通配合等[^292]。患者和家屬應根據自身需求和條件,綜合考慮這些因素,選擇最適合的服務提供者,以獲得安全有效的癌症穴位療法服務[^293]。

8. 癌症穴位療法的最新研究進展有哪些?未來發展趨勢如何?

癌症穴位療法作為整合醫學的重要組成部分,近年來在研究領域取得了顯著進展[^294]。了解這些最新研究進展和未來發展趨勢,有助於更好地理解和應用這一輔助療法[^295]。

最新研究進展:

- 機制研究:

- 神經內分泌調節:最新研究表明,穴位刺激可以通過調節下丘腦-垂體-腎上腺軸和自主神經系統,影響壓力反應和免疫功能,從而改善癌症患者的症狀和生活質量[^296]。

- 炎症反應調控:研究發現,特定穴位刺激可以調節炎症因子的表達,如降低腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白細胞介素-6(IL-6)等促炎因子的水平,緩解癌症相關炎症反應[^297]。

- 腸道菌群調節:新興研究顯示,穴位刺激可能通過調節腸道菌群組成,影響腸道免疫系統,進而改善癌症患者的消化系統症狀和整體健康狀況[^298]。

- 微循環改善:研究表明,穴位刺激可以改善局部微循環,增加組織灌注,有助於緩解疼痛和促進組織修復[^299]。

- 臨床應用研究:

- 化療相關噁心嘔吐:多項隨機對照試驗證實,內關穴(PC6)刺激可以有效預防和緩解化療引起的噁心和嘔吐,效果與部分藥物相當,且副作用更少[^300]。

- 癌症相關疼痛:系統評價和Meta分析顯示,穴位療法(特別是針灸)對於緩解癌症相關疼痛有顯著效果,可以減少止痛藥的使用[^301]。

- 癌因性疲勞:臨床研究表明,規律的穴位刺激可以顯著改善癌症患者的疲勞程度,提高生活質量[^302]。

- 情緒和睡眠障礙:研究發現,針對特定穴位(如神門穴HT7、百會穴GV20等)的刺激可以有效改善癌症患者的焦慮、抑鬱和睡眠問題[^303]。

- 免疫功能調節:臨床觀察顯示,穴位療法可以調節癌症患者的免疫功能,如增加自然殺傷細胞(NK細胞)活性,改善免疫監視功能[^304]。

- 技術創新:

- 經皮穴位電刺激(TEAS):這種技術結合了傳統穴位理論和現代電刺激技術,可以精確控制刺激參數,提高治療效果和可重複性[^305]。

- 激光針灸:利用低能量激光刺激穴位,無創、無痛,特別適合對針刺恐懼或凝血功能障礙的患者[^306]。

- 智能穴位刺激設備:新開發的可穿戴設備可以精確定位穴位並提供持續刺激,方便患者在家中使用[^307]。

- 穴位反應監測技術:利用紅外熱成像、皮膚電導等技術監測穴位刺激前後的生理變化,評估治療效果[^308]。

- 綜合療法研究:

- 穴位療法與運動結合:研究發現,將穴位刺激與適當運動結合,可以更有效地改善癌症患者的體能和生活質量[^309]。

- 穴位療法與心理治療結合:臨床觀察顯示,穴位療法與認知行為治療等心理干預結合,可以更好地改善癌症患者的心理狀態[^310]。

- 穴位療法與營養支持結合:研究表明,穴位刺激與個性化營養支持結合,可以更好地改善癌症患者的營養狀況和免疫功能[^311]。

未來發展趨勢:

- 精準穴位療法:

- 基於個體基因型、表型和生活方式的特徵,制定個性化的穴位治療方案[^312]。

- 利用人工智能和機器學習技術,分析大量臨床數據,預測不同患者對穴位療法的反應[^313]。

- 開發基於生物標誌物的穴位療法效果評估方法,實現治療過程的精準監測和調整[^314]。

- 機制深入研究:

- 利用現代分子生物學技術,如單細胞测序、蛋白質組學等,深入探索穴位刺激的分子機制[^315]。

- 研究穴位刺激對腫瘤微環境的影響,探索其潛在的抗腫瘤作用[^316]。

- 探索穴位刺激與免疫檢查點抑制劑等新型抗癌治療的協同作用機制[^317]。

- 技術創新與智能化:

- 開發更智能、更便攜的穴位刺激設備,提高患者使用的便利性和依從性[^318]。

- 利用遠程醫療技術,實現專業人員對家庭穴位療法的遠程指導和監測[^319]。

- 結合虛擬現實(VR)和增強現實(AR)技術,提供更直觀的穴位定位和刺激指導[^320]。

- 臨床應用擴展:

- 將穴位療法應用於更多癌症類型和治療階段,如術前準備、術後恢復、維持治療等[^321]。

- 探索穴位療法在緩解新型抗癌治療(如免疫治療、靶向治療)相關副作用中的作用[^322]。

- 開發針對特殊人群(如老年患者、兒童患者)的穴位療法方案[^323]。

- 整合醫療模式發展:

- 建立更完善的中西醫結合的癌症整合治療模式,明確穴位療法在其中的定位和作用[^324]。

- 開發標準化的穴位療法臨床路徑和操作規範,提高治療的一致性和可靠性[^325]。

- 加強多學科團隊合作,促進腫瘤科醫生、中醫師、護士、心理學家等專業人員之間的協作[^326]。

- 教育和推廣:

- 加強對醫療專業人員的穴位療法培訓,提高其整合應用能力[^327]。

- 開發面向患者和家屬的穴位療法教育資源,提高其自我管理能力[^328]。

- 通過多種渠道向公眾普及癌症穴位療法的科學知識,消除誤解和偏見[^329]。

總結來說,癌症穴位療法的研究正在快速發展,從機制探索到臨床應用,從技術創新到整合模式,都呈現出蓬勃的發展勢頭[^330]。未來,隨著精準醫療、人工智能等新技術的應用,癌症穴位療法將更加個性化、精準化和智能化,在癌症整合治療中發揮更重要的作用[^331]。同時,加強基礎研究、臨床驗證和標準化建設,將是推動癌症穴位療法科學化、規範化發展的關鍵[^332]。

9. 癌症患者在什麼情況下不適合進行穴位療法?有哪些安全隱患?

雖然穴位療法通常被認為是安全的輔助療法,但並非所有癌症患者或在所有情況下都適合進行[^333]。了解禁忌症和潛在安全隱患,對於確保穴位療法的安全應用至關重要[^334]。

不適合進行穴位療法的情况:

- 疾病相對禁忌症:

- 血液系統嚴重異常:如嚴重血小板減少(血小板計數<50×10^9/L)、凝血功能障礙等,針刺可能引起出血或血腫[^335]。

- 嚴重感染或高熱:在急性感染期或高熱狀態下,穴位刺激可能加重症狀或引起不適[^336]。

- 心血管系統不穩定:如不穩定型心絞痛、近期心肌梗死、嚴重心律失常等,穴位刺激可能影響心血管功能[^337]。

- 極度虛弱或惡病質:對於體力狀況極差(ECOG評分≥3分)的患者,穴位刺激可能增加身體負擔[^338]。

- 精神疾病急性發作期:如精神分裂症急性發作、重度抑鬱發作等,患者可能無法配合治療[^339]。

- 局部禁忌症:

- 腫瘤部位:避免在已知腫瘤部位及其周圍進行穴位刺激,以免促進腫瘤轉移或擴散[^340]。

- 皮膚病變:在皮膚有感染、潰瘍、燒傷、皮炎等病變的部位應避免刺激[^341]。

- 放射治療區域:在放射治療區域,特別是皮膚反應明顯的部位,應避免刺激,以免加重皮膚損傷[^342]。

- 手術傷口:在手術傷口未完全癒合前,應避免在傷口及周圍進行刺激[^343]。

- 淋巴水腫區域:在淋巴水腫區域進行強力刺激可能加重水腫,應謹慎進行[^344]。

- 血栓區域:對於有深靜脈血栓的部位,應避免強力刺激,以免血栓脫落引起栓塞[^345]。

- 特殊人群禁忌症:

- 妊娠期:某些穴位(如合谷穴LI4、三陰交穴SP6等)具有催產作用,妊娠期應避免刺激[^346]。

- 兒童:對於年幼兒童,穴位刺激應特別謹慎,力度宜輕,時間宜短[^347]。

- 老年人:老年患者皮膚脆弱,反應遲鈍,穴位刺激應謹慎,避免過強刺激[^348]。

- 感覺障礙患者:對於有周圍神經病變等導致感覺障礙的患者,應謹慎進行穴位刺激,避免損傷[^349]。

潛在安全隱患:

- 直接相關風險:

- 出血和血腫:特別是對於凝血功能障礙或正在使用抗凝藥物的患者,針刺可能引起出血或血腫[^350]。

- 感染:如果針具或皮膚消毒不嚴格,可能引起局部感染,甚至全身感染[^351]。

- 神經損傷:在神經密集區域(如頸部、面部等)進行深層針刺,可能損傷神經[^352]。

- 氣胸:在胸部穴位(如雲門穴LU2、中府穴LU1等)進行深層針刺,可能引起氣胸[^353]。

- 疼痛加重:不當的穴位刺激可能導致疼痛加重或誘發新的疼痛[^354]。

- 間接相關風險:

- 延誤治療:過度依賴穴位療法而延誤正規抗癌治療,可能導致病情進展[^355]。

- 藥物相互作用:穴位刺激可能影響某些藥物的代謝或效果,如抗凝藥、降壓藥等[^356]。

- 心理依賴:部分患者可能對穴位療法產生過度心理依賴,影響對其他治療的接受度[^357]。

- 經濟負擔:長期接受專業穴位療法可能帶來經濟負擔,特別是私立機構的服務[^358]。

- 技術相關風險:

- 操作不當:由於操作者技術不熟練或經驗不足,可能導致定位不準、刺激過強等問題[^359]。

- 設備問題:使用不合格或故障的電針儀等設備,可能引起電擊或其他不良反應[^360]。

- 材料過敏:對針具材料、電極片、按摩油等材料過敏,可能引起過敏反應[^361]。

安全預防措施:

- 全面評估:

- 在進行穴位療法前,應進行全面的健康評估,包括病史、症狀、體徵、實驗室檢查等[^362]。

- 特別關注凝血功能、血小板計數、感染指標等相關指標[^363]。

- 評估患者的體力狀況和耐受能力[^364]。

- 專業操作:

- 由具備相應資格和經驗的專業人員進行操作[^365]。

- 嚴格遵循無菌操作原則,特別是針刺治療[^366]。

- 根據患者情況調整刺激方法和強度[^367]。

- 密切監測:

- 治療過程中密切觀察患者反應,如有不適應立即停止[^368]。

- 治療後定期跟進,評估效果和不良反應[^369]。

- 對於高風險患者,應增加監測頻率[^370]。

- 緊急處理準備:

- 準備必要的緊急處理設備和藥物,如止血帶、消毒用品、急救藥品等[^371]。

- 制定針對可能不良事件的緊急處理流程[^372]。

- 確保操作人員具備基本的急救技能[^373]。

- 患者教育:

- 向患者詳細解釋穴位療法的作用、可能的不良反應和注意事項[^374]。

- 指導患者識別和報告不良反應的徵兆[^375]。

- 強調穴位療法是輔助手段,不能替代正規抗癌治療[^376]。

總結來說,雖然穴位療法通常被認為是安全的輔助療法,但仍有特定的禁忌症和潛在安全隱患[^377]。癌症患者在考慮穴位療法時,應充分評估自身情況,諮詢專業醫護人員的意見,選擇合適的服務提供者,並密切監測治療反應[^378]。通過嚴格的評估、專業的操作、密切的監測和充分的患者教育,可以最大限度地降低風險,確保穴位療法的安全應用[^379]。

10. 如何評估癌症穴位療法的效果?有哪些客觀和主觀的評估指標?

評估癌症穴位療法的效果是確保其臨床應用價值的關鍵環節[^380]。由於穴位療法的作用機制複雜,效果表現多樣,需要採用多維度的評估方法,包括客觀指標和主觀指標[^381]。建立科學、全面的評估體系,對於優化治療方案、提高療效、促進穴位療法的科學化發展具有重要意義[^382]。

客觀評估指標:

- 生理生化指標:

- 炎症因子水平:測定血清中的炎症因子水平,如腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白細胞介素-6(IL-6)、C反應蛋白(CRP)等,評估穴位刺激對炎症反應的影響[^383]。

- 免疫指標:檢測免疫細胞數量和功能,如自然殺傷細胞(NK細胞)活性、T細胞亞群比例、免疫球蛋白水平等,評估穴位刺激對免疫功能的調節作用[^384]。

- 神經內分泌指標:測定壓力相關激素水平,如皮質醇、腎上腺素、去甲腎上腺素等,評估穴位刺激對壓力反應的調節作用[^385]。

- 疼痛相關物質:測定β-內啡肽、5-羥色胺等疼痛相關物質水平,評估穴位刺激對疼痛調節的影響[^386]。

- 氧化應激指標:檢測超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)、丙二醛(MDA)等氧化應激相關指標,評估穴位刺激對氧化應激的影響[^387]。

- 臨床症狀評估:

- 噁心嘔吐評估:使用標準化工具如噁心嘔吐評估指數(NAUS)、Massey噁心嘔吐指數(MNVI)等,量化評估化療相關噁心嘔吐的嚴重程度和頻率[^388]。

- 疼痛評估:使用視覺模擬評分量表(VAS)、數字評分量表(NRS)、簡明疼痛量表(BPI)等,評估疼痛的強度、性質和影響[^389]。

- 疲勞評估:使用癌症疲勞量表(CFS)、Piper疲勞量表(PFS)等,評估疲勞的嚴重程度和影響[^390]。

- 睡眠質量評估:使用匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)、失眠嚴重程度指數(ISI)等,評估睡眠質量和障礙程度[^391]。

- 消化功能評估:使用消化不良症狀量表(SODA)、胃腸症狀評估量表(GSRS)等,評估消化系統症狀的嚴重程度[^392]。

- 生活質量評估:

- 整體生活質量:使用歐洲癌症研究與治療組織生活質量表(EORTC QLQ-C30)、SF-36健康調查問卷等,評估整體生活質量[^393]。

- 癌症特異性生活質量:使用特定癌症的生活質量表,如乳腺癌生活質量表(FACT-B)、肺癌生活質量表(FACT-L)等,評估癌症特異性的生活質量問題[^394]。

- 功能狀態評估:使用卡氏功能狀態量表(KPS)、ECOG體力狀態評分等,評估患者的日常活動能力和功能狀態[^395]。

- 體徵和檢查指標:

- 生命體徵:監測血壓、心率、呼吸頻率、體溫等生命體徵的變化[^396]。

- 體重變化:記錄體重變化,評估營養狀況和整體健康狀況[^397]。

- 影像學檢查:在特定情況下,可通過影像學檢查評估腫瘤變化或相關症狀改善情況[^398]。

- 實驗室檢查:監測血常規、生化指標、腫瘤標誌物等實驗室檢查結果的變化[^399]。

主觀評估指標:

- 患者自我報告:

- 症狀日記:患者記錄日常症狀變化,包括症狀類型、嚴重程度、持續時間、緩解因素等[^400]。

- 主觀感受描述:患者描述治療前後的主觀感受變化,如放鬆感、舒適感、精力改善等[^401]。

- 滿意度評估:患者對穴位療法效果、過程、服務等方面的滿意度評價[^402]。

- 心理情緒評估:

- 焦慮評估:使用焦慮自評量表(SAS)、廣泛性焦慮障礙量表(GAD-7)等,評估焦慮程度[^403]。

- 抑鬱評估:使用抑鬱自評量表(SDS)、患者健康問卷(PHQ-9)等,評估抑鬱程度[^404]。

- 壓力評估:使用知覺壓力量表(PSS)、壓力評估問卷等,評估壓力水平[^405]。

- 情緒狀態評估:使用情緒狀態問卷(POMS)、正負性情緒量表(PANAS)等,評估整體情緒狀態[^406]。

- 觀察者評估:

- 醫護人員評估:由醫生、護士等醫護人員根據臨床觀察評估患者症狀變化、行為表現、情緒狀態等[^407]。

- 家屬評估:由家屬或照顧者評估患者在家庭環境中的症狀變化、行為表現、情緒狀態等[^408]。

- 治療師評估:由穴位療法治療師評估治療反應、穴位感應、整體改善情況等[^409]。

評估方法和工具:

- 量化評估工具:

- 標準化量表:使用經過驗證的標準化量表進行量化評估,如前述的各種症狀量表、生活質量表、心理評估量表等[^410]。

- 視覺模擬評分:使用直線或數字標尺對症狀強度、滿意度等進行評分[^411]。

- 計數測量:對特定事件(如嘔吐次數、使用急救藥物次數等)進行計數統計[^412]。

- 質性評估方法:

- 半結構化訪談:通過半結構化訪談深入了解患者的主觀體驗和感受[^413]。

- 焦點小組討論:組織患者或家屬進行焦點小組討論,收集群體體驗和觀點[^414]。

- 開放式問卷:使用開放式問題收集患者的詳細反饋和建議[^415]。

- 綜合評估方法:

- 混合研究方法:結合量化研究和質性研究方法,全面評估穴位療法的效果[^416]。

- 個案研究:對典型案例進行深入分析,探索穴位療法的個體化效果和機制[^417]。

- 實時監測技術:利用可穿戴設備、移動應用程序等技術進行實時監測和數據收集[^418]。

評估時間點:

- 基線評估:在開始穴位療法前進行全面評估,建立基線數據[^419]。

- 過程評估:在治療過程中定期進行評估,監測治療反應和不良事件[^420]。

- 階段性評估:在治療的特定階段(如每個療程結束時)進行評估,總結階段性效果[^421]。

- 終點評估:在治療計劃結束時進行全面評估,總結整體效果[^422]。

- 隨訪評估:在治療結束後一定時間(如1個月、3個月、6個月等)進行隨訪評估,評估效果的持續性[^423]。

評估結果的應用:

- 治療方案調整:根據評估結果調整穴位選擇、刺激方法、治療頻率等[^424]。

- 效果預測:建立預測模型,根據早期評估結果預測長期效果[^425]。

- 個體化治療:根據評估結果制定個體化的治療方案[^426]。

- 臨床決策支持:為臨床決策提供科學依據,優化整合治療策略[^427]。

- 研究證據積累:積累科學證據,促進穴位療法的規範化和科學化發展[^428]。

總結來說,評估癌症穴位療法的效果需要採用多維度、多方法、多時間點的綜合評估策略[^429]。客觀指標和主觀指標相結合,量化評估和質性評估相補充,才能全面、準確地反映穴位療法的臨床效果[^430]。建立科學、規範的評估體系,不僅有助於優化臨床實踐,也是促進癌症穴位療法學科發展的基礎[^431]。

參考文獻

香港醫院管理局 - 癌症輔助治療指南:穴位療法的應用 https://www.ha.org.hk/cancer_acupuncture_guide

世界衛生組織 - 癌症症狀管理與替代療法評估報告 https://www.who.int/cancer_symptom_management

香港癌症基金會 - 癌症患者穴位按摩自助指南 https://www.cancer-fund.org/acupressure_guide

香港中醫管理委員會 - 癌症輔助治療中的穴位應用規範 https://www.cmchk.gov.hk/cancer_acupuncture_standards

香港大學中醫藥學院 - 癌症相關穴位療法的臨床研究綜述 https://www.hku.hk/chinemed/cancer_acupuncture_research

維基百科 - 癌症替代療法條目 https://zh.wikipedia.org/wiki/癌症替代療法

香港大學李嘉誠醫學院 - 癌症綜合治療中的中醫輔助療法研究報告 https://www.med.hku.hk/cancer_integrated_therapy

香港中西醫結合學會 - 癌症患者穴位按摩臨床應用指南 https://www.imcm.org.hk/cancer_acupressure_clinical

香港防癌會 - 癌症預防與穴位保健 https://www.cancer.org.hk/prevention_acupoints

香港衛生署 - 癌症篩查服務指南 https://www.dh.gov.hk/cancer_screening_guide

香港腫瘤學會 - 癌症患者支持服務目錄 https://www.hkcos.com/patient_support_services

香港護士協會 - 癌症護理與輔助療法 https://www.hknurses.org/cancer_care_therapies

香港社會工作者協會 - 癌症患者社會支持服務 https://www.hksw.org/cancer_social_support

香港大學心理學系 - 癌症患者心理支持研究 https://www.hku.hk/psychology/cancer_psychological_support

香港中文大學中醫學院 - 癌症中醫輔助治療臨床實踐 https://www.cuhk.edu.hk/chinemed/cancer_clinical_practice